Сибирский

03:15

28.06.2017

Новосибирские ученые разработали первый в мире биопротез для лечения глаукомы - болезни глаз, которая чаще всего приводит к слепоте. Об этом ТАСС сообщил во вторник один из авторов разработки, директор Новосибирского филиала ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. Академика С. Н. Федорова" Валерий Черных. "Совместно с компанией "Вертикаль" мы разработали первый в мире биодеградирующий (разлагающийся в организме) микропротез - имплант для лечения глаукомы, болезни, которая чаще всего приводит к слепоте. С помощью нашего протеза пациенты смогут сохранить зрение, а операция обойдется им в два-три раза дешевле, чем с использованием импортного протеза", - сказал Черных в кулуарах Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске. Он уточнил, что при лечении глаукомы необходимо создать искусственный дренаж для оттока внутриглазной жидкости, чтобы снизить внутриглазное давление. Операция стандартная, но импортный имплант в течение пяти лет зарастает, отток жидкости прекращается, 30% операций с его применением неэффективны. Поэтому обновлять имплант, по словам Черных, необходимо повторять примерно раз в пять лет.

10:55

24.06.2017

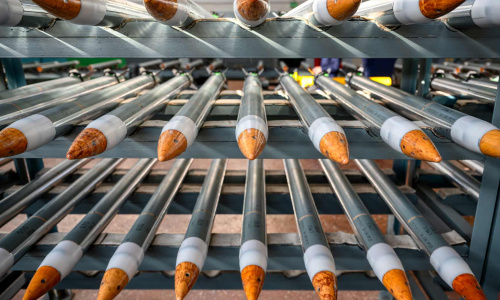

Огромное сверло со скоростью восемь миллиметров в минуту пронзает пятитонную деталь из уникального стального сплава - токарный станок, словно из мастерской фантастических великанов, введен в строй на производственной площадке Института ядерной физики СО РАН. В России таких крупных установок нет даже на больших промышленных предприятиях, да и в мире аналогов немного. В Новосибирске станок стоимостью свыше ста миллионов рублей выполняет особую функцию - здесь проходят обработку элементы Международного экспериментального термоядерного реактора, так называемого проекта ITER. - Это первый в мире экспериментальный термоядерный реактор, который производится международным сообществом во Франции, в перспективе проект даст возможность строить электростанции нового поколения, - рассказал "РГ" научный сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Гавриленко. - Термоядерные станции будут гораздо безопаснее атомных. Например, при малейших подземных толчках процессы синтеза затухают без какого-либо выброса радиации и дальнейшего загрязнения среды.

08:00

24.06.2017

23 июня 2017 г. опытный самолет МС-21-300 выполнил очередной полет, который завершает первый этап заводских доводочных испытаний. На этом этапе, в соответствии с программой испытаний, успешно выполнен комплекс следующих работ: - исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси; - определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей; - испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле; - проверена работоспособность самолетных систем, в том числе работа в полете аварийной турбонасосной установки.

05:05

22.06.2017

Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил в среду пятый полет по программе заводских доводочных испытаний, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". "В ходе полета, продолжавшегося два часа десять минут, самолет полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении. Уточняется, что приземление самолета проведено в посадочной конфигурации механизации крыла. Полет выполнялся с убранным шасси.

07:08

19.06.2017

Новый российский лайнер МС-21-300 выполнил в понедельник полет с убранным шасси в рамках программы заводских доводочных испытаний, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут". "Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний", - сказал президент корпорации "Иркут" Олег Демченко, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы. Отмечается, что делегация корпорации "Иркут" (в составе ОАК) во главе с Демченко принимает участие в авиасалоне Paris Air Show 2017, который открылся в Ле Бурже.

11:37

17.06.2017

Реставраторы дали вторую жизнь легендарному штурмовику Ил-2 времен Великой Отечественной войны, восстановив его до летного состояния. Этот самолет стал вторым летающим Ил-2 в мире на сегодняшний день.источник: uacrussia.ru При поддержке ПАО «ОАК» и Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Фондом содействия сохранению военно-исторических самолетов «Крылатая память Победы» был реализован проект по восстановлению исторического самолета. Его реставрация осуществлялась в Новосибирске, на первом этапе – в мастерских ООО «Авиареставрация», а затем на площадях Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина. Пилотировал самолет в первом полете директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина летчик-испытатель Владимир Барсук.

07:04

16.06.2017

15 июня 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся третий полет нового пассажирского самолета МС-21. Полет выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний и продолжался полтора часа. В ходе полета проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского. Полетное задание выполнено полностью.

09:00

15.06.2017

Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиационном заводе корпорации «Иркут» совершил второй полёт 14 июня, сообщалось на сайте корпорации. В полёте определялись взлётно-посадочные характеристики самолёта и оценивалась работоспособность его систем. Полёт проходил в рамках программы заводских доводочных испытаний. Замечаний к самолёту не было. МС-21 — российский лайнер, вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который создаётся на замену Ту-154 и Ту-134. Первый полёт МС-21-300 состоялся 28 мая. На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин – «твёрдые», или проавансированные контракты. Первым заказчиком самолёта стал «Аэрофлот», с ним ОАК планирует заключить контракт на поставку 50 МС-21 в 2017 году. Глава Минпромторга Денис Мантуров 28 мая заявил о поставках более 1 тысячи машин до 2037 года.

07:00

14.06.2017

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века") 28 мая впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода. Второй пилот — летчик-испытатель ОКБ Яковлева Роман Таскаев — рассказал в интервью ТАСС, как вела себя машина, удобно ли в кабине МС-21 и что воздушный лайнер позаимствовал у своего "младшего брата" — учебно-боевого самолета Як-130.

08:52

13.06.2017

КГАУ "КРИТБИ" изобретен инновационный навигационный комплекс для морских и речных судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на КРИТБИ. Комплекс позволяет обеспечить экипаж необходимой информацией о навигационной обстановке в районе плавания, а также предоставлять информацию о состоянии судна и его систем Также разработка позволит управлять судном в режиме автопилота и может быть использована в качестве центра управления беспилотными надводными аппаратами. Уникальность состоит в возможности интеграции всех систем управления судном в один комплекс. По словам разработчиков, аналогов подобным проектам в мире не существует. Объем инвестиций в проект — ок. 30 млн рублей.

07:45

27.03.2023

20:19

24.05.2023

06:27

31.10.2022

10:30

10.02.2019

14:45

28.12.2018

19:00

28.10.2018

14:10

24.03.2021

10:44

10.03.2021

16:59

03.01.2024

07:29

07.12.2023

16:59

03.01.2024

11:19

21.10.2022

21:29

09.10.2022