Сибирский

08:00

07.10.2017

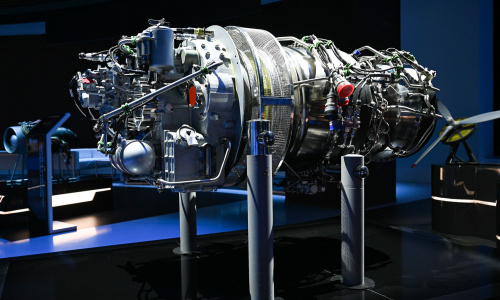

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА; подведомственен Минпромторгу России, входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") ведет научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного самолета вместимостью до 19 кресел для местных воздушных линий. Технические характеристики новой машины начальник отдела прогнозирования и перспективных исследований и разработок авиационно-космической техники СибНИА Дмитрий Смирнов представил 3 октября на научно-технической конференции "Технические концепции и проекты создания авиационных двигателей для малой и региональной авиации" в ЦИАМ им. П. И. Баранова. Так, крейсерская скорость полета ВС должна составить 700 км/ч, дальность полета — не менее 3000 км, высота крейсерского полета – 7000 м, а максимальный взлетный вес — 15500 кг. Эксплуатация перспективного регионального самолета будет возможна с ВВП класса "Г". Диапазон рабочих температур составит от –60 до +50°С.

09:04

06.10.2017

«Вертолеты России» в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Две машины, оснащенные медицинским модулем, отправлены конечным эксплуатантам – ООО «Алтайские авиалинии» и авиакомпании «ЧукотАВИА». Ми-8МТВ-1 пополнит парк вертолетной техники ООО «Алтайские авиалинии». Новый вертолет будет использоваться для выполнения медицинской эвакуации и полетов по санитарным заданиям. В ближайшее время машина начнет оказывать экстренную медицинскую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Второй санитарный вертолет Ми-8МТВ-1 производства КВЗ будет применяться для спасения людей в Чукотском автономном округе. Оснащенная медицинским модулем машина будет передана заказчику в рамках проекта по обеспечению своевременной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России.

07:20

03.10.2017

На конкурсе Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в число победителей вошли 4 разработки Томского политеха. В 2017-2019 годах на них выделяют более 300 миллионов. Что это за проекты? «Разработка прецизионного высоковольтного источника питания и технологии его производства для физических материаловедческих приборов нового поколения» под руководством Алексея Горюнова, заведующего кафедрой электроники и автоматики физических установок Томского политехнического университета. Индустриальным партнером данного проекта является томская компания «ЭлеСи», работающая в области энергетики и IT-технологий. Проектируемый источник питания востребован для создания приборов неразрушающего контроля, томографов и различной рентгеновской техники. От существующих аналогов источник питания будет отличаться обеспечением высокого качества характеристик генерируемого напряжения, динамическим диапазоном и возможностью интеграции в системы физических приборов разного типа. Ключевой особенностью проекта является создание импортозамещающей технологии производства таких источников питания на базе компании «ЭлеСи».

07:15

01.10.2017

Выпуск ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности — игольчатого кокса, начнется на Омском нефтезаводе в течение ближайших 2 лет. Дорогостоящее уникальное оборудование для этого уже прибыло водным путем из Волгодонска в Омск.+ На один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Омский НПЗ — водным путем доставлены коксовые камеры – основное крупногабаритное оборудование, которое в ходе реконструкции будет установлено на действующей установке замедленного коксования (УЗК) в 2018 году. Модернизация позволит повысить эффективность и экологические параметры, а также создать технологические возможности для производства игольчатого кокса.

07:13

27.09.2017

Как сообщила пресс-служба Министерства промышленности Омской области, на Международной научно-практической конференции «СПЕЦ – подвижная радиосвязь» была представлена передовая разработка отечественного предприятия ВПК – система защищенной подвижной связи «МИР». На конференции, прошедшей в Москве, прозвучал доклад Ивана Афонина, заместителя генерального директора по системным исследованиям и разработкам Радиозавода имени Попова. В своем выступлении он рассказал о разработке омского предприятия. Она позволяет обеспечить связью в условиях плотной городской застройки в радиусе более 40 км.

08:36

22.09.2017

С начала года производство в легкой промышленности Омской области выросло на семь процентов. Об этом сообщило региональное министерство промышленной политики, транспорта и инновационных технологий. По официальным данным, в данном сегменте бизнеса работают 230 предпринимателей. По неофициальным - вдвое больше. Эксперты уверены, что легкая промышленность будет развиваться, особенно если использовать возможности современного дизайна и технологий. Фото: Евгений Кармаев/РГ По словам экспертов, еще совсем недавно российская легкая промышленность, утратившая после перестройки лидирующие позиции по целому ряду направлений, обслуживала, главным образом, крупные предприятия, в том числе оборонные: выпускала спецодежду, чехлы для оборудования, перчатки и другую подобную продукцию. Некоторые комбинаты специализировались на производстве постельного белья.

10:54

21.09.2017

Сразу 2 новых солнечных электростанции (СЭС) заработали в Алтайском крае — на 20 МВт и на 5 МВт. Соответственно это 4-я и 5-я по счету СЭС в данном регионе. Одна из станций построена на базе новой технологии для нашей страны — гетероструктурных модулях отечественного серийного производства. Сообщается, что таким образом Россия стала третьей после Японии и Южной Кореи страной мира, где такие решения доведены до промышленного выпуска. Выпущенные по такой технологии российские модули для солнечных электростанций обладают повышенной эффективностью в условиях облачности — КПД ячейки превышает 22%. Их производят на заводе в Новочебоксарске.

10:33

21.09.2017

Как сообщили разработчики, они действительно собрали российскую машину, спроектировав оригинальные электродвигатель, раму, электронику, блок управления, аккумулятор (который по сравнению с аналогами имеет большую емкость и лучшие характеристики). Из иностранных комплектующих - передняя вилка и задний маятник с амортизатором. На экспериментальном образце томские конструкторы не ставили задачу достичь высоких скоростей. Однако, получили неплохие характеристики для легких машин такого класса - на заряде от аккумулятора емкостью 20 ампер в час электроцикл может проехать до 100 километров, развивая скорость 60-80 км/ч.

08:33

20.09.2017

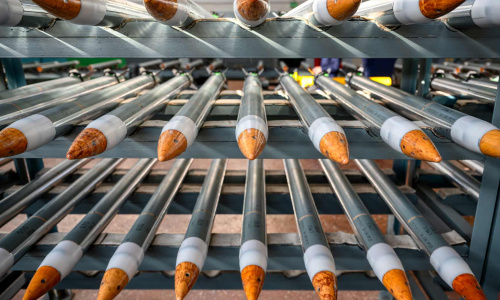

На Новосибирском электродном заводе сообщили о запуске новой линии по выпуску важного компонента для производства стали — графитированных электродов. До конца 2017 года предприятие планирует увеличить выпуск продукции сразу на 60%. Как сообщают представители завода, в цехе графитации смонтированы современные печи прямого нагрева. С их помощью удалось в разы сократить производственный процесс, снизить на 30% потребление электроэнергии и наладить выпуск новой продукции — крупногабаритных графитированных электродов диаметром до 1,5 метров. Также подчеркивается, что «была спроектирована печь, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве».

06:45

18.09.2017

Самолет, рассчитанный на перевозку 250 килограммов полезного груза, привлек покупателя прежде всего тем, что может совершать посадку практически в любом районе тундры. Для него не нужны специально оборудованные аэродромы и площадки. Кроме того, летательный аппарат легко разбирается на четыре части, хранится в гараже и вывозится к месту старта любым транспортом, в том числе на прицепе к легковому автомобилю. Плюс шасси самолета "Птенец-2" может комплектоваться поплавками или лыжами, что также позволяет использовать его летом на водной поверхности, а зимой - в тундре. Разработан самолет опытно-конструкторским бюро "Ротор" в городе Кумертау. Его главный конструктор Виктор Хрибков говорит, что над обновленной версией "Птенец-2" в ОКБ трудились в течение года.

07:45

27.03.2023

20:19

24.05.2023

06:27

31.10.2022

10:30

10.02.2019

14:45

28.12.2018

19:00

28.10.2018

14:10

24.03.2021

10:44

10.03.2021

16:59

03.01.2024

07:29

07.12.2023

16:59

03.01.2024

11:19

21.10.2022

21:29

09.10.2022